こんにちは。プロジェクトマネジャーのSKです。

今回は「世界のことわざ」をテーマにお届けします。

ことわざは、古くからその土地で受け継がれてきた知恵や教訓がギュッと詰まった、文化の「濃縮ジュース」のようなものです。直訳すると「?」となるけれど、その裏側にある意味を知ると、思わずクスッと笑ってしまったり、深く納得したり。

翻訳の仕事は、まさにこの「文化の裏側」を読み解く作業。

今回は、特にユニークな表現で人生の真理を突いている世界の面白いことわざをご紹介します!

その①:「焦り」に対する、国ごとのユニークな表現

私たちプロジェクトマネジャーはプロジェクトの納期が迫ると焦りがちですが、世界の人々はその「焦り」をどのように表現するのでしょうか?

アメリカ:「Don’t count your chickens before they hatch.」

直訳: 卵が孵る前に、ニワトリの数を数えるな。

意味:「捕らぬ狸の皮算用」。結果が出る前に期待しすぎるな、という意味です。

日本では「動物を捕る」状況で表現しますが、アメリカではより身近な「農場」の光景が使われているのが面白いですね。

イタリア:「Non mettere il carro davanti ai buoi.」

直訳:荷車を牛の前に置くな。

意味:「順序を間違えるな」。物事には手順がある、と戒めています。

牛が引く荷車という、昔ながらの生活風景から生まれた、非常に具体的なイメージのことわざです。

その②:「チームワーク」や「人間関係」に関する教訓

プロジェクトマネジメントにおいて最も重要な「人との関わり」について、世界のことわざは深い教訓を与えてくれます。

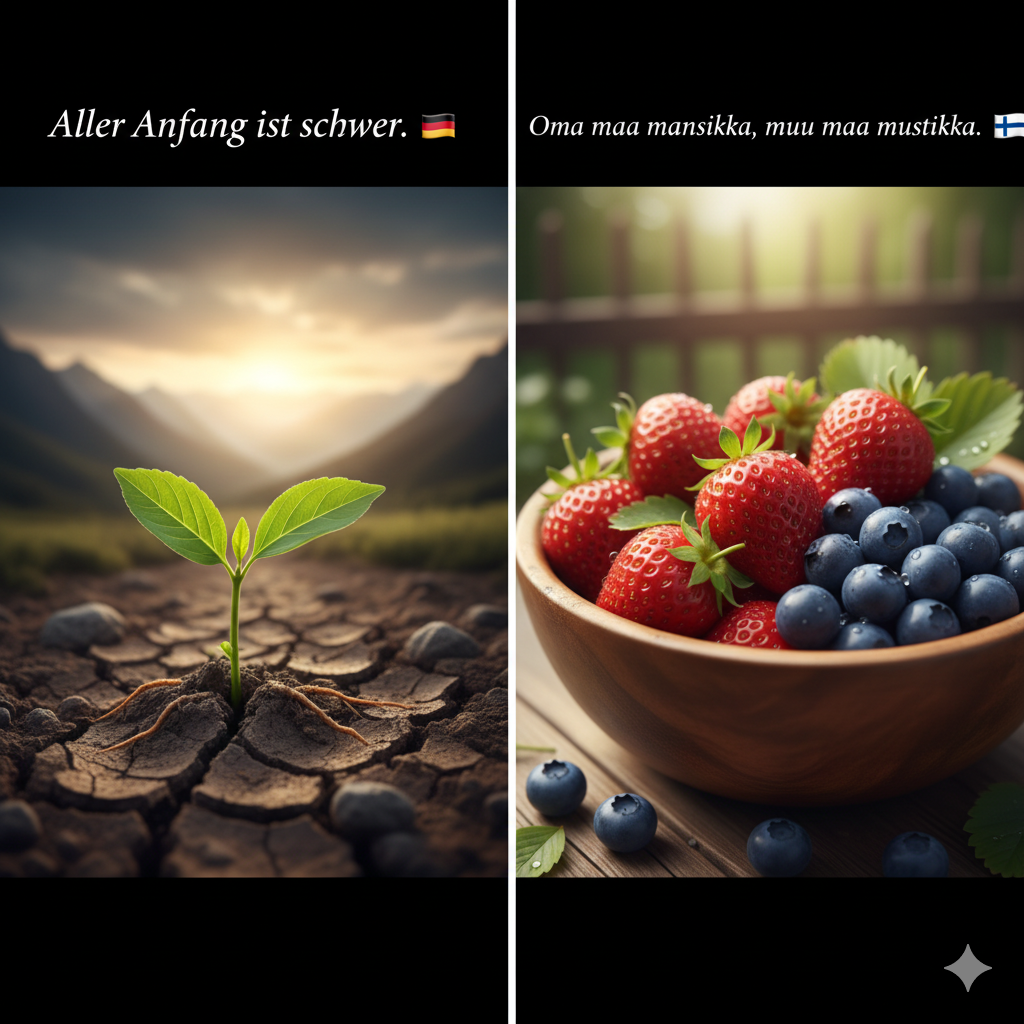

ドイツ:「Aller Anfang ist schwer.」

直訳:全ての始まりは重い。

意味: 「何事も初めが肝心(だが難しい)」。新しいプロジェクトの立ち上げの苦労や、最初の一歩の重要性をシンプルに表現しています。

PMの視点では、 困難なプロジェクトも、まずは最初の一歩を「重く」受け止め、慎重に計画を立てることの大切さを教えてくれます。

フィンランド:「Oma maa mansikka, muu maa mustikka.」

直訳:自分の国はイチゴ、他人の国はブルーベリー。

意味:「蓼(たで)食う虫も好き好き」。日本語の「十人十色」や「他人の芝生は青い」に近い意味を持ちます。

イチゴとブルーベリーはどちらも美味しいベリーですが、「自分の場所が一番だ」という愛着と、他者の価値観を認めるニュアンスが同時に含まれているのでしょうか。

その③:ちょっと笑える、身体を使った表現

直訳すると「なぜそうなる?」と笑ってしまう、身体の部位を使ったユーモラスなことわざもせっかくなので紹介します。

ポーランド:「Nie mój cyrk, nie moje małpy.」

直訳:私のサーカスではない、私の猿でもない。

意味: 「自分の知ったことではない」「余計なお世話だ」。他人の問題に首を突っ込むな、という教訓です。

よそで猿が騒ぎを起こしていても、自分のサーカス団の猿でなければ、気にせず自分の仕事に集中しなさい、というコミカルな光景が目に浮かびます。

スペイン:「Tener la sartén por el mango.」

直訳: フライパンを柄(ハンドル)で持っている。

意味:「主導権を握っている」「有利な立場にある」。フライパンの熱い部分は避け、安全な柄を握っている状態=最高の状態を意味します。

ことわざは、短いフレーズの中に、その国の人々のものの見方やユーモア、そして人生の哲学が凝縮されています。

異なる文化や言語を扱う私たちにとって、こうしたことわざに触れることは、異文化理解の入り口です。次のプロジェクトで海外の担当者と話す機会があれば、「そちらの国ではどんな面白いことわざがありますか?」と尋ねてみるのも、素敵なコミュニケーションになるかもしれません。